投稿与合作

欢迎来到华夏能源网,如有新闻报道、品牌传播、稿件发布需求,请按以下方式联系我们: 一、免费发布:我们欢迎能源、财经及相关领域有较强新闻价值、较高思想水准的优质稿件,请附上联系方式投稿至tougao@mail.hxny.com,我们将择优、免费刊发。如48小时内没有回复,请自行处理您的稿件。 二、定制服务:如果您有更多的产品宣传、公关传播需求,我们很乐意为您提供专业的定制化服务,欢迎垂询QQ/微信:805922102,邮件:hezuo@mail.hxny.com。

作者 / 维小尼

来源 / 环球零碳

中国企业走出去,既有星辰大海,也面临风高浪急。

特别是像印度这样的发展中国家,有14亿多人口,人口结构偏年轻化,市场体量非常大,又处于市场需求爆发前夜,不管是网络电商、手机市场,还是新能源汽车市场,都是一片蓝海,如果能够提前进入,获得先发优势,一旦未来复制中国路径,迎来井喷增长,对企业来说诱惑还是很大的。

但印度市场就像曼陀罗花,看着美艳,却充满毒性和危害,因法治市场不健全,自我保护主义特别严重,营商环境比较糟糕,很多到印度投资的企业,都会被各种理由收割一番,轻则褪一层皮,重则伤筋动骨。

最近几年,中国企业在印度不断遭遇“杀猪盘”,被印度政府以各种理由巨额罚款,冻结没收资产,或被当地企业变相收购。

前段时间,印度政府打着涉嫌非法转移资金,违反印度外汇管理法的借口,正式没收小米印度公司555.1亿卢比(约合48亿元人民币)的财产。

手机厂商被“割韭菜”的不止一家,vivo、oppo、传音、一加等中国手机制造商也因为被指控“逃税”等莫名其妙的理由被收割,有些还倒查前五年,动则数亿罚款。

如今,这一收割手法开始向汽车领域复制。

据环球时报消息,8月2日,比亚迪因涉嫌逃税遭印度方面调查。

两位知情人士透露,印度政府认为比亚迪在其组装和销售的汽车进口零部件缴纳的税款过少。印度收入情报局表示,比亚迪少缴纳了7.3亿卢比(约6360万人民币)的税款。

尽管比亚迪在初步调查结果出来后已经存入了这笔钱,但调查仍在进行中,可能会导致额外的税收和罚款。

比亚迪在印度的挫折,不只是补缴税款,还遭遇10亿美金投资碰壁。比亚迪也不是孤例,此前长城汽车、上汽集团都遇到类似问题。

面对这一连串的盘剥和被坑,恐怕不是企业合规性的问题,也不是国际化程度不够,而是印度的营商环境就是如此,加上印度把地缘政治引入商业领域,欲加之罪,何患无辞?

没有侥幸的“猪”,关键看你肥不肥

在2007年的时候,比亚迪就已进入了印度市场。当时是合资建厂,比亚迪技术入股。十多年过去了,后面进入印度市场的手机制造商纷纷被割韭菜,很多人还在庆幸,更早进入印度的比亚迪没有被收割,是因为策略好。

可没想到的是,没有侥幸的“猪”,关键看你肥不肥。

这一次比亚迪招惹一连串麻烦,据说是起源于一个小事件。

几个月前,印度计划购买比亚迪K9新能源大巴车1000辆,总价高达20亿美元。然而,比亚迪却要求印度预付全款,而不是按照印度一贯的做法先交货再付款。这让印度官员感到非常不满,他们认为比亚迪在交易中表现出了不公平和不诚信的行为。印度商务部甚至在网上谴责比亚迪,称其单方面要求全额支付是对印度的侮辱。

不久后,比亚迪计划在印度投资10亿美元,与印度私营企业基建巨头Megha建立合资工厂,在海得拉巴生产电动汽车和电池。投资提案还包括和Megha合作在印度建立电动车充电站以及研发和培训中心。

这样的合作应该符合印度的产业引进计划,对印度经济和就业岗位的增加也有利。然而,出乎意料的是,印度相关部门以投资安全为由拒绝了比亚迪的投资。

拒绝10亿美元投资后,比亚迪又成为了印度收入情报局(DRI)的目标。DRI指控比亚迪涉嫌在印度组装和销售的汽车进口零部件上缴纳的税款过少。

据路透社报道,印度对进口的电动汽车整车征收70%或100%的税,税率取决于汽车的价值。对进口的汽车零部件征收15%或35%的税,不过这些较低的税率只适用于进口电池组或发动机等零部件,并需要在印度当地进行组装,不适用于进口时已安装在汽车底盘上的情况。

消息人士称,比亚迪没有满足相关条件,因此应根据汽车价值支付70%或100%的税款。据印度方面称,比亚迪总共欠缴7.3亿卢比,约合人民币6360万元的税款。

调查还没有结束,未来比亚迪可能需要补缴更多的税款,并可能面临罚款。

其他中国车企也有过和比亚迪类似的遭遇。2020年,长城汽车提出以3亿美元收购通用汽车在印度的一家工厂,但未能获得印度监管部门批准,最终失败。

2017年通过收购通用汽车Halol工厂进入印度市场的上汽集团,最近也遭遇不断的调查。

先是去年11月,彭博社援引知情人士报道称,印度已经开始对上汽MG印度公司涉嫌财务违规行为进行调查。认为该公司存在可疑的关联交易、涉嫌逃税、少报或多报支出以及其他违规行为。

针对此事件,上汽MG印度公司发表声明表示,印度政府要求澄清该公司在2019至2020年第一年营业亏损的原因,“任何一家汽车公司都不可能第一年设厂就盈利。”

再后来,MG印度公司希望从母公司上汽引入资金,扩大生产规模。但该计划至今未被印度政府批准,该公司不得不转而向印度当地金融机构、合作伙伴稀释股权获取资金。

该举动被媒体解读为上汽集团放弃MG印度公司的控制权。尽管上汽集团表示不会丧失MG印度公司控股权,但遭遇的挫折是显而易见的。

外资企业的坟场

从“洗钱”,到“逃税”,再到“产业安全”、“非法汇款”等等,印度对企业的收割理由,可谓千奇百怪。如何开拓印度市场,确实非常考验企业家的智慧。

针对这些现象,有专家开出了一些药方,比如要产业链本土化,要遵守当地法律法规,要有合规意识,要熟悉当地的人文环境和风土民情,要多了解印度社会……这些基本工作和基本要求,确实要做好。但对很多企业来说,即使做好了这些,也难逃被修理的命运。

以小米为例,为了能融入印度,卖好产品,小米在本地化方面可是投入了大量的时间、精力,也做了非常周密的调研。

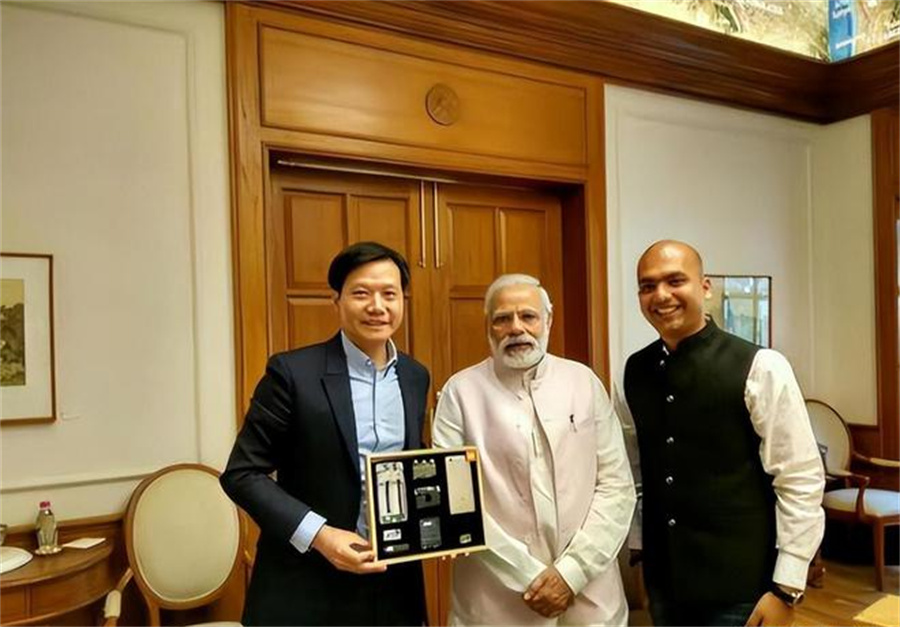

小米与富士康合作在印度投资建厂生产手机,在各种广告中强调其零部件“75%产自印度本土”,响应了印度总理莫迪的“印度制造”的号召,并拉来了印度产业巨头塔塔集团的投资,跟当地地头蛇合作。

为了更深入本土化,小米选择了在印度互联网圈颇有名气的马努作为小米印度负责人。此外,小米还是印度手机市场中为数不多可提供当地定制功能的品牌。

除了拉来塔塔集团的投资外,还在投资建厂时整合了印度当地繁荣兴旺的山寨机产业业务渠道、客户资源及供应链,把外资投资印度时常见的阻碍因素之一——小商贩群体纳入了体系之内。可谓从上层精英,到下层民众,小米尽力拉拢整合。

一套组合拳下来,小米迅速获得印度市场认可,实现了印度智能手机出货量第一,印度之米(Mi from India)的口号深入人心,部分印度人甚至将小米认做本土品牌。

可是,就是做得如此严丝合缝,印度政府也把它视为有风险的外国公司之一,并遭遇几十亿账户查封和没收的结局。

这说明,不是企业做得不好,而是这块土壤和营商环境出现了问题。

印度被称为“外企的坟场”,是不无道理的。不光是中国企业,很多外国企业到印度投资,也经常遭遇莫须有的打压和“盘剥”。近年来,几乎所有在印企业都“难逃一劫”,谷歌、亚马逊、诺基亚、三星均曾遭遇数十亿的“天价罚单”。

在世界银行发布的全球营商环境报告中,印度仍被认为是“全球最难做生意的国家”之一。

印度想抄袭中国成为“世界工厂”,但基础设施、劳动力素质、营商环境还相差太远。最关键的是整个国家的文化理念也存在很大问题。

印度民族保护主义非常严重,不是一个对外来投资经营友善的国家。印度对本土企业的保护达到了“丧心病狂”的地步,甚至不惜通过自损商业信誉来保护本土企业在本土的市场份额。

尽管印度精英阶层希望打开国门,引进外资,但对印度大部分人来说,认为闭关锁国才是立国之本和先进经验。外国资本的进入,推毁了印度小农经济和城市的小商贩经济。

观察者网专栏作者托卡马克之冠还认为,印度国内错综复杂的文化、宗教、法律、族群等问题也是外资进入印度的重大阻碍,而印度政府也非常乐于利用其国内这种错综复杂的特殊社会环境设置“杀猪盘”,对外资进行关门打狗式的掠夺。

对于印度这种营商环境,“国际化”运营做得再好也无济于事,企业除了认清形势,做好必要的风险规避、做好风险预案,在商言商外,没必要一味讨好和照顾当地合作伙伴。

大批外资撤离印度

印度大搞国家级“杀猪盘”的行为,也遭到了反噬和带来恶果,很多外企忍受不了这种营商环境,最后选择退出。如法国零售巨头家乐福、美国摩托车制造商哈雷戴维森和美国汽车公司福特等。

最大的撤离事件是今年7月,富士康母公司——鸿海7月10日发布声明称已退出与印度韦丹塔集团(Vedanta)的合资成立价值195亿美元的半导体企业。

富士康在声明中表示,双方共同努力了超过一年的时间,以期在印度建立芯片工厂,但一致终止该计划。这意味着印度政府寄予厚望的1400亿元人民币的合资造芯计划“黄了”。

印度官方数据显示,从2014年至2021年,有将近2800家在印注册的外国公司关闭了在印业务,约占印度跨国公司总量的六分之一。

据印度国务部长辛格表示,截止2022年,从印度逃离的注册外资企业数量,达到了1777家,是全体注册外资企业数量的三分之一,如果将其统计范围扩大到那些在印度关闭业务的外资企业,那么这一数量将上升到2783家。

与此同时,印度的外商直接投资(FDI)也出现了罕见的断崖式下跌,为近十年来首次负增长。

据印度媒体报道,印度2023年上半年吸引的外商直接投资为710亿美元,相比2021-22财年的848亿美元,下降了16.3%。其中,跨境并购案从2020年的202亿美元降到2023年的1.6亿美元,下降了92%。

外资企业的撤离,印度“世界工厂”、“制造强国”计划恐怕越行越远。出来混,迟早是要还的。

参考资料:

[1]底线思维 :印度设国家级"杀猪盘",中企为何仍前赴后继?

[2]汽车工程师之家:诱惑大坑更大,印度成车企“死亡谷”!

[3]环球时报:印度对比亚迪开天价罚单,比亚迪或倒亏4600万

[4]粤明观古今:1777家外企逃离,印度自食苦果,“世界工厂”梦想破灭!

[5]野马财经:小米在印度,进退维谷!

[6]https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinese-carmaker-byd-faces-indian-tax-investigation-sources-2023-08-02/

[7]https://technode.com/2023/08/03/automaker-byd-latest-chinese-firm-to-be-investigated-by-indian-tax-authorities/

[8]https://www.globaltimes.cn/page/202308/1295664.shtml

(图片来源:veer图库)