投稿与合作

欢迎来到华夏能源网,如有新闻报道、品牌传播、稿件发布需求,请按以下方式联系我们: 一、免费发布:我们欢迎能源、财经及相关领域有较强新闻价值、较高思想水准的优质稿件,请附上联系方式投稿至tougao@mail.hxny.com,我们将择优、免费刊发。如48小时内没有回复,请自行处理您的稿件。 二、定制服务:如果您有更多的产品宣传、公关传播需求,我们很乐意为您提供专业的定制化服务,欢迎垂询QQ/微信:805922102,邮件:hezuo@mail.hxny.com。

作者 / 韩成功

来源 / 华夏能源网

光伏全产业链内卷,任何一个环节都概莫能外。

逆变器被称作光伏系统的“大脑”,同样开启了疯狂内卷模式。今年以来,国内市场不少逆变器售价已经接近0.1元/W。在今年早些时候的一次逆变器集采中,有企业报出了0.096元/W的低价。

低价竞争只是行业内卷的众多面相之一,逆变器企业在产品和技术方面的竞争更加激烈。

前不久,华夏能源网&华夏光伏(公众号hxgf3060)通过对今年SNEC展的调研发现,很多参展的逆变器企业都在加紧全面布局各类技术、应用场景、功率段。传统的集中式、组串式逆变器已经不能满足行业的竞争需求,微型逆变器、模块化逆变器等正成为市场新宠。

多位业内人士都对华夏能源网表示,以2024年为起点,逆变器行业的竞争将有增无减。逆变器行业的市场格局,或因此迎来新的变化。

格局重塑

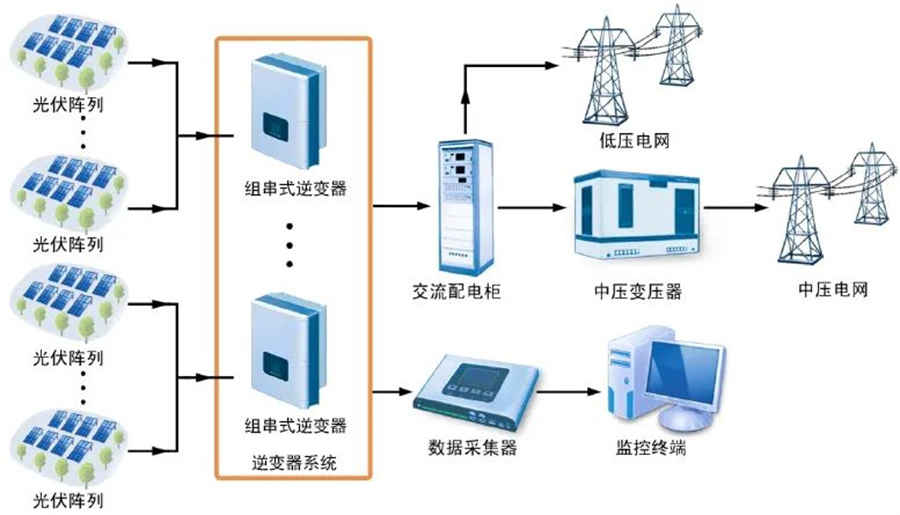

光伏逆变器上承电网、下连组件,它的最主要功能是把光伏系统产生的直流电转化为电网所需的交流电。目前市场主流的逆变器产品,还具有监控组件工作状态、控制电流和电压等功能。逆变器虽然在地面电站系统造价中占比不到5%,却是光伏电站无可争议的“中枢神经系统”。

但这个“中枢神经系统”却一直在行业周期中跌宕起伏。

在发展初期,因技术壁垒较高,逆变器技术一直被国外企业所垄断。直到2009年前后中国企业连续的技术突破,才使得国产逆变器品牌陆续崛起,迎来了第一个高速发展期。

不过,到2013年左右,光伏出现产能过剩,逆变器企业也被裹挟其中。逆变器企业间恶性竞争,行业残酷洗牌,产业发展一时陷入低谷。

从2016年开始,“组串热”带动了行业新的一轮发展。组串式逆变器的市场占比逐年提升,并在两年后超过了集中式逆变器,成为市场主流。

然而,2018年,“531新政”来袭,光伏去补贴也令逆变器行业再一次陷入洗牌境地。

不过,正是由于“531新政”,国内电站项目规模骤减。在短暂阵痛后,中国逆变器企业开始向海外发力。在国内和海外市场的共同带动下,逆变器行业迎来了新的繁荣。2023年,中国逆变器出口实现了99.54亿美元,中国企业已成为全球逆变器行业绝对的领跑者。

如今,行业又走到了洗牌的“关口”。从去年下半年开始,光伏上游制造业持续产能扩张,下游新能源消纳、电力市场化等问题一直未能得到妥善解决。供大于求之下,一场席卷光伏整个产业链的残酷竞争开始了。

在光伏主产业链上,晶科能源、隆基绿能等虽然仍占据龙头优势,但负债率、技术路线等一系列问题待解,各家企业均谨慎小心,积极做好过冬准备。二、三线企业竞争异常激烈,多家企业已处在被淘汰的边缘。

逆变器企业也有类似处境。龙头企业阳光电源、华为目前仍占据行业主导地位,两家企业的逆变器业务合计市场占比超过了50%。但锦浪科技、古瑞瓦特、固德威、上能电气等第二梯队企业紧追不舍。各家企业拼价格、拼技术、拼服务,用尽浑身解数,在行业洗牌中求得一线生机。

值得注意的是,逆变器行业的“新势力”们正在崛起。

和光伏主产业链类似,逆变器行业也涌入了大量跨界者。包括家电企业奥克斯、海尔、美的,光伏企业阿特斯、协鑫等。此外,华夏能源网还发现,在2024SNEC展中出现了一些新面孔,包括盛能杰、博兰得、华昱欣、奔一Beny、海鹏等。

跨界者和新兴企业在加重行业内卷的同时,亦为行业注入了新的血液。

另一股“新势力”,来自于细分赛道的“王者”。例如微型逆变器赛道的禾迈股份,其微逆出货量已连续3年全球第二,仅次于欧美的微逆龙头Enphase。细分赛道的“王者”,以其专业性,对传统的逆变器行业格局形成了冲击。

在行业洗牌的十字路口,传统逆变器企业深陷内卷的“泥沼”无法抽身,而这些“新势力”却为行业带来更多可能,或将重塑逆变器行业格局。

走向成熟

近年来,逆变器市场一直跟随光伏电站发展保持高速增长。虽然现在光伏需求端的增长有所减缓,但业内人士认为,这或许正是包括逆变器在内的整个光伏产业链走向成熟发展的机遇。

在白热化的竞争之下,逆变器行业正显现出如下发展趋势:

一是产品趋向大功率化。

逆变器能够处理的最大电功率,近年来一直在增加。2023年已有十余家企业布局300KW以上功率的逆变器。今年,逆变器的功率进一步提升。在2024年的SNEC展上,禾望电气推出了功率385KW的组串式逆变器,是当前功率最高的组串式逆变器。此外,爱士惟、信光能源、艾罗能源等也均展出了350kW组串式逆变器。

此外,微型逆变器的功率也在提升。以往认为,微逆的功率多在1000W左右。而在SNEC期间,禾迈推出的微逆新品MiT,额定功率已经达到了5000W,据了解,是目前全球最大功率的微逆产品。

逆变器的功率越大,意味着可以适配更大电流的组件,因而可以提升发电量。发电量的提升,反过来又可以降低逆变器的单瓦成本。以禾迈的MiT为例,其峰值输出功率可达到5500W,也就是说每块组件可输出高达687.5W的功率。而由于发电量的增加,MiT的单瓦成本比传统微逆至少降低了20%。

二是模块化设计成潮流。

相对于集中式逆变器、组串式逆变器,模块化逆变器在可靠性、灵活性、易维护性方面具有一定的优势,近几年成为逆变器企业产品研发的重点之一。

传统的集中式或组串式逆变器的功率模块发生故障时,会造成系统停机,从而导致相应系统损失全部发电量。然而,模块化逆变器发生单个逆变器模块故障时,系统会将故障模块从系统中切除,其余部分正常运行。系统不会停机,仅是系统额定峰值功率略有下降,从而避免了停机损失。

三是数智化成标配。

光伏的数智化转型是大势所趋,而逆变器号称光伏电站的“大脑”,数智化是其技术创新的应有之义。在相关行业展会中,各企业也都会给智能运维留下展示空间,数智化已成为新品光伏逆变器必备功能。

一方面,结合云计算、人工智能等技术,逆变器集成了远程监控、故障诊断、策略优化等功能,搭建起智能运维管理平台,保障光伏系统的稳定运行,并且使得电源端输出的电力可以更平滑接入电网。

另一方面,以采集到的丰富数据为支撑,逆变器还可以拓展出器件寿命预测功能,实现对光伏系统生命周期的管理和预测。

四是光储充生态的建立。

目前,光伏产业正朝着光储充一体化的方向迈进。光伏发电、储能电池、充电桩的结合,一方面可以缓解新能源汽车集中充电对配电网的冲击。另一方面,可以在电价较低的谷期利用储能设备存储电能,在用电高峰期、电价高峰期放电,减少电网高价电能的使用,有效降低充电站的运营成本,增加长期收益。

光伏逆变器、储能变流器和关断设备等,是光储充系统中的核心部件。因此,逆变器企业更为热衷于建立光储充生态。阳光电源与滴滴旗下能源服务平台小桔能源日前的合作,就已经成为行业标杆。这一强强合作,旨在国内推广千台光储一体充电站;华为也在今年发布了光储充“1+4+X”融合方案,旨在协同生态合作伙伴共同打造高质量的充电场站。

竞逐微逆

行业竞争白热化,为细分赛道的产品带来了机遇,以前未受到足够重视的微型逆变器,现在有了更多机会展示自己的优势。

传统逆变器往往以多块组件串联方式接入,直流侧电压叠加后,存在较大的安全隐患。尤其是在工商业和户用光伏项目中,屋顶光伏引起的火灾,直接威胁到业主人身和厂房设备的安全。

例如在今年2月,英国某地区价值7000万英镑的仓库,因屋顶安装的光伏组件起火,对仓库造成了毁灭性的损失。据统计,国内2023年公开光伏事故20余起,火灾是个多频词。而光伏项目一旦起火,直流侧的高压让消防成为一个大问题,只能“等”!这一“等”带来的损失是痛心且束手无策的。

而微型逆变器属于组件级的逆变器,使组件并联接入,直流侧电压控制在120V之内,从根本上杜绝光伏系统内由高压直流拉弧引起的火灾及触电风险,“天生安全”的性能成为一大卖点。

此外,微逆基于组件级电力电子技术,能追踪各组件的最大功率点,在抗阴影、高能效上具备更高优势,为用户创造更大收益。

但此前由于微逆的“小又贵”的标签,导致其市占率难以与主流的组串式逆变器相比,因此成为了“小众”赛道,入局者一直较少。中国企业中深耕微逆的少之又少。

如今,行业转机已出现,越来越多的企业注意到了微逆的价值与市场潜力。

华夏能源网不完全统计发现,除禾迈等深耕微逆的企业外,已经有将近30家企业卷向了微逆市场。无论是传统的逆变器企业阳光电源、古瑞瓦特,还是新崛起的华昱欣、海尔、美的等,都发布了自己的微逆产品。

各大厂商竞逐微逆,是因为市场已经在两方面发生了悄然变化:

一是国内市场和客户的选择更趋理性、成熟。随着光伏组件价格的下跌和电力市场化交易的推进,用户在选择光伏产品时,不再以价格为最重要因素,而是在价格、安全、生命周期、效益等因素之间均衡考量。微逆的优势因此凸显出来。

二是因为分布式光、储市场的场景需求更加多元,微逆适配能力显现出来。尤其是德国等市场的阳台光储市场火爆,带动了微逆的发展。

随着越来越多的企业入局,微逆产品的竞争力,有可能成为逆变器企业角逐未来市场地位的关键。

但是,微逆并不是一个容易“卷”起来的领域。

相比组串式逆变器,微逆有着更高的技术壁垒。已在微逆深耕多年的禾迈、昱能等,并不会坐以待毙。他们完全可以依靠已建立起来的技术优势,将后来者甩开。华夏能源网在调研时也明晰感受到他们的态度:不惧“闯入者”。

以禾迈为例,其在SNEC期间推出的MiT,就成为全球首台功率高达5000W的微逆,这在微逆行业竖起了大功率的“标杆”。

同时,MiT不只是微逆产品中的佼佼者,更对组串式逆变器市场形成了冲击。MiT功率跃升至5000W,打破了原有微逆“小”的禁锢,改变了人们对微逆的认知——微型逆变器也可以适配超大功率组件。

这或许将更改逆变器市场的游戏规则。对超大功率的适配性,再叠加微逆既有的各项优势,微逆完胜小功率组串式逆变器。组串式逆变器的市场空间,或因此受到挤压。可以预见相关企业的压力之大,他们或许会继续开发更大功率范围的组串式逆变器,以“向上”寻求市场空间。

此外,传统逆变器质保多为5年,且一般10年需要更换一次,禾迈在其MiT微逆产品发布会上则向首批客户郑重承诺——“质保25年”,底气不一般。

随着光伏发展更加成熟,好的完美屋顶多被开发,未来需面对多朝向、阴影遮挡等复杂屋顶场景,要考虑收益、均衡安全、维护等要素,禾迈MiT 5kW跃然选择之列。禾迈MiT微逆不管多复杂的屋顶都能安装,极大拓展可安装屋顶范围,保障系统最优发电性能。

虽然“闯入者”来势汹汹,微逆的竞争也会越来越激烈,但研发与产品实力,仍将是最重要的决胜因素。面向未来,是时候要重新认识微逆的价值了!